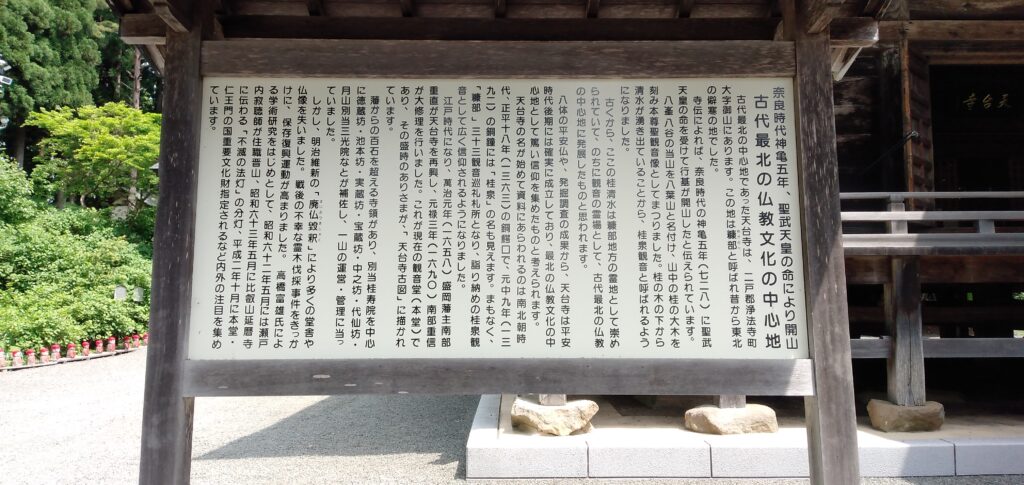

天台寺の歴史

天台寺は岩手県二戸市浄法寺町にあります。昔、この地は糠部と呼ばれる東北の僻寒の地でした。奈良時代神亀五年(728年)、聖武天皇の命により行基が建立したと伝えられています。

行基は八峯八谷の山を八葉山と名付け、山中の桂の大木を刻み聖観音像を完成させ、本尊としました。桂の木から清水が湧き出ることから、桂泉観音と呼ばれるようになりました。

古くから、ここの桂清水は糠部地方の霊場として崇められていましたが、のちに観音の霊場となり、古代最北の仏教の中心地に発展しました。八体の平安仏や、発掘調査から、天台寺は平安時代後期には確かに成立しています。

天台寺の名が初めて資料に現れるのは南北朝時代、正平十八年(1363年)の銅鰐口です。また、元中九年(1392年)の銅鐘銘には「桂泉」という名前も見られます。まもなくして、「糠部」三十三観音巡礼札所となり、詣り納めの桂泉観音として広く信仰されるようになりました。

江戸時代になり、萬治元年(1658年)盛岡藩主南部重直が天台寺を再興し、元禄三年(1690年)南部重信が大修理を行いました。これが現在の観音堂(本堂)です。その盛時のありさまが、「天台寺古図」に描かれています。

藩からの百石を超える寺領があり、別当桂寿院を中心に徳蔵坊、池本坊、実蔵坊、宝蔵坊、中之坊、代仙坊、月山別当三光院などが補佐し、一山の運営、管理に当たっていました。

しかし、明治維新の「廃仏毀釈」により、寺の多くの堂舎や仏像を失い荒廃していきました。戦後の不幸な霊木伐採事件でとどめを刺されたかに思われましたが、町民の怒りが増して保存復興運動が高まりました。

昭和五十一年四月九日、新住職今東光師の就任式が盛大に行われ、天台寺再興の第一歩となりました。六十二年五月には瀬戸内寂聴師が住職晋山、六十三年五月に比叡山延暦寺に伝わる「不滅の法灯」の分灯が行われました。

平成二年十月に本堂、仁王門が国の重要文化財に指定されました。

御山へ行く

車で天台寺へ向かいました。駐車場は、参道の入口を通り越して御山の中腹あたりにあります。へんな所に駐車場を作ったものだと思いました。観光客のことを考えていないようにみえます。初めて参拝する人は、桂の大木がある参道の入口から登りたいと思っているからです。簡単に登れてしまうと、ご利益が薄れます。参道の入口の下のほうに駐車場があればと思います。

なだらかな階段を登っていくと、仁王門が現れました。左右の仁王像には多くの白い紙が貼られています。これは病気を仁王さまに治してもらうために、患部と同じところに紙を貼っているのです。女の人は左の像に男の人は右の像です。せっかく訪れたので私も右の像に紙を貼り付けました。

仁王門を抜けると本堂が見えます。石畳の参道を通り石段を登ると右側に受付所があります。拝観料500円を払い本堂に向かいました。

着くと、早速、お参りしました。本堂には、国指定重要文化財である聖観音立像(桂泉観世音)が祀られています。この像は、開山時に行基が桂の大木を伐り、丈三尺九寸五分に刻み、一刀三礼の礼を以てナタ彫り像で完成したとされています。現在、本堂にある像は複製品です。

拝観券のマップを見ると、本堂裏の山を登ったところに長慶天皇の御墓があるので行ってみました。確かに御墓が存在しています。なぜ、こんな僻地に南朝三代目の長慶天皇の御墓があるのかと首を傾げるしかありません。とりあえず、お堂巡りをして下山しました。

長慶天皇について

鎌倉幕府は後醍醐天皇、足利尊氏、新田義貞連合軍によって滅亡(1333年)しました。後醍醐天皇は天皇中心の独裁政治を行います。これに反感を持つ足利尊氏は後醍醐天皇と対立し、天皇を吉野(奈良県)に追いやってしまいます。

後醍醐天皇はこの地で政治を始めました。これが南朝(大覚寺統)です。それに対し足利尊氏は北朝(持明院統)の光明天皇を擁立し、室町幕府を開きました。この出来事が南北朝時代の始まりで、60年にわたる争いが続きます。長慶天皇(在位1368年~1383年)は、南朝三代目の天皇です。波乱な人生を送り応永元年(1394年)八月一日に五十二歳で崩御されました。

天台寺の長慶天皇(第98代)伝説

- 長慶天皇は、足利氏から命をねらわれる。

- 伊達氏を頼み、吉野を出発し、三重の伊勢から海路で塩釜に到着する。

- 伊達家では、足利の手がここにも及ぶのを恐れ南部氏に救いを求める。

- 南部氏は天台寺三十七代別当の道尊を派遣する。

- 道尊は黒森山(宮古)でかくまったが足利氏の追手がやって来る。

- 八戸に移動し内陸部にある浄法寺地方(天台寺)へ向かう。

- 浄法寺地方の手前にある福田で天皇が病魔にとりつかれ、崩御します。

- 道尊は長慶天皇を天台寺に埋葬しました。

長慶天皇の崩御は公にできないため、伝説となってしまいました。

弘前市の長慶天皇御陵墓参考地

東北地方にはもう一ヶ所、長慶天皇の御墓があります。青森県弘前市紙漉沢山越174-4の住所です。また、南部藩の古文書に天台寺領寄進文章があります。永享四年(1432年)、永享五年(1433年)に行われています。

(一) 寄進し奉る

津軽田舎郡平内郷内五千刈、渡し申し候。

仍って執達件の如し。

永享四年六月二十七日 前伊勢守親経(花押)

(二) 寄進し奉る

津軽鼻和郡目谷内、目谷川、田代二ヵ村、天台寺造営の為、渡し申し候。

仍って執達件の如し。

永享四年六月二十七日 源家行(花押)

(三) 奥州津軽平賀郡内日照田

天台寺に寄進し奉る処也。

此の内薬師御立て、本の如く造営あるべく候。

右、彼の所に於ては、先例に任せ、知行あるべきの状、執達件の如し。

永享五年六月十二日 修理亮家行

南部氏が弘前の領地をなぜ天台寺に寄進したのか

弘前に長慶天皇の御墓があるということは、天皇が南部氏を頼って来たのは真実だということです。八戸から弘前までの先導を天台寺の道尊住職がしたとします。そして、弘前で天皇が崩御する。道尊が分骨して天台寺に持ち帰り埋葬したのかもと考えられます。

それを裏付ける行為として、南部氏が天台寺に弘前地方の領地を寄進したことです。このことから、天台寺にある長慶天皇の御墓は本物と思われます。

また、天台寺は聖武天皇の命により建立されたものとなっているので、南部氏は高貴な長慶天皇を埋葬できる場所はここしかないと思ったかもしれません。

天台寺のなぞ

天台寺のなぞは、過去を後世に伝える歴史書がないからです。その最大の原因は、明治時代の明治元年に新政府による神道と仏教を分ける神仏分離令の布告にあります 。この分離政策を神道と地方官吏が廃仏毀釈にまで拡大解釈し、天台寺の仏像、お堂、仏具、経文が9割ちかく破壊、焼失しました。現在残っているのは、檀家たちが暗闇のなかで盗んだ仏像数体しかありません。

また、桂寿院五十九代寿司の時、明治十五年十一月、不在中に火災が生じ院内の仏像、什器、古記録などいっさい烏有に帰してしまいました。

歴史上最悪の霊木伐採事件

昭和二十八年前まで、天台寺の御山は樹齢千年を超える老杉が全山をおおって昼でも暗い神聖を現していました。廃仏毀釈で死に絶えそうな天台寺を支えていたのはこの霊木です。

ところが、明治時代第一の受難「廃仏毀釈」から八十五年後に第二の受難「霊木伐採事件」が起きました。昭和二十八年から三十一年にかけて、寺領二十ヘクタールの杉の大木千百六十六本が根こそぎ切り倒され秋田杉の名で売り飛ばされたのです。その値段は当時で二億円になったといいます。丸裸にされた御山には、足を運ぶ者はいなくなりました。

この伐採事件の主役です。年齢は、昭和二十八年時です。

四釜亮永(54歳)

- 満願寺(仙台市)の住職

- 東北地方の最高責任者の陸奥教区長

- 天台宗総本山、比叡山宗務長(事務局長)から特命住職に任じられ天台寺に着任する

- 2ヶ寺のお寺を担当

樋口定吉(38歳)

- 浄法寺町で木材業をし寺とは無関係

- 住職から責任役員に指名される

田村茂吉(58歳)

- 浄法寺町で天台寺の檀家

- 住職から責任役員に指名される

他の檀家たちは、なにも知らされていなかったといいます。霊木が次々に伐採される光景に我慢できない檀家たちは中止させるため、総本山に人を送り嘆願して了承されましたが伐採は続きました。誰かが先回りをして根回しをしたらしいです。

天台宗の開祖である最澄の言葉に「一隅を照らす」という言葉があります。「自分のできることを精一杯行うことで、周りを輝かせ、結果として世の中全体を明るくする」という意味です。金銀財宝よりも、自分の持ち場で一生懸命に生き、周囲の人々を輝かせるできる人こそが、国の宝であるという教えです。

ですが天台寺に関わりをもつ住職は「真逆」のことをしています。戦争による貧困がそうさせたのかもしれませんが、それに屈しないのが宗教だと思うのでとても残念です。

霊木伐採後に奪われる地上権

天台寺は霊木伐採事件で危篤状態になってしまいました。そして昭和三十五年追い打ちをかけるように寺領十八ヘクタールに九十九年の地上権が設定されました。地上権者は、土地の所有者の承諾なしに土地を自由に利用、譲渡、賃貸しすることができます。天台寺の復興を望む人たちには、大きな障壁になりました。

この地上権の設定の主役は

- 四釜亮永 :霊木伐採事件の主役

- 樋口定吉 :霊木伐採事件の主役

- 田村茂吉 :霊木伐採事件の主役

- 横浜七治 :樋口定吉の部下/ガソリンスタンド経営

- 小笠原松雄:元町議/土木業

檀家総代の菅忠夫氏が四釜亮永住職に地上権契約の解消を要求したが断られました。

天台寺の地上権争い

天台寺の地上権を取り戻そうと菅忠夫氏が民事訴訟を起こして解決することにし、昭和三十六年盛岡地裁に訴えました。訴訟は四十二年まで三十八回の弁論を展開し、双方が地上権設定は有効か、無効かで争いました。四十二年以後は、調停になります。

樋口定吉氏の主張

伐採後の杉植林は自分の資金でやったのだから、地上権を設定する権利があり、地上権者になるのは正当と主張。

菅忠夫氏の主張

植林は伐採した杉を売却した資金で行われた。寺が樋口氏に何の借金もしていない以上、地上権が樋口氏に譲渡されるのは不当。地上権設定は悪意で行われたと思われるので無効と主張。解決がなされないまま時だけが流れました。

天台寺の復興

天台寺の地上権問題は意外な方向から解決されました。

天台寺から西へ10km、青森県境に稲庭嶽(1,078m)があります。嶽にはブナ、ナラ、トチが自生し、原生国有林になっています。

青森営林局が昭和四十七年にこれを伐採する計画を立てました。これを聞いた町民が天台寺の霊木伐採事件の二の舞にしてはいけないと、こぞって反対して阻止しました。この運動の中心的役割を果たしたのが四十六年に町の有志でスタートした浄法寺町文化懇談会です。

同会は天台寺の荒廃を見かねて、五十年に天台寺保存会を立ち上げます。小学生から高校生まで運動の輪が広がり、わずか一年後の五十一年三月四日に天台寺の地上権を町へ移管することに成功し、天台寺再興の道が開かれました。

天台寺の考察

疑惑の創建

天台寺は奈良時代神亀五年(728年)、聖武天皇の命により行基が建立したとされています。同年、天台寺別当として、甲斐、信濃両国の大将だった一条兵衛介が選ばれ、桂寿院別当と名を変え大正時代まで60代にわたり務めてきました。

寺の歴史書を見れば創建時期を知ることができますが、明治元年の廃仏毀釈、明治十五年の桂寿院の火災で歴史書を失い手がかりが潰えてしまいました。

しかし、兵衛介には忠義の臣六名がいます。六名の臣下、佐藤修理、工藤監物、藤原内蔵、阿部清穆、佐々木晴賢、菅原掃部を、それぞれ実蔵坊、池本坊、中之坊、宝蔵坊、代仙坊、徳蔵坊と名を変えています。六供坊は今でもこの地に住んでいるようです。この六名に天台寺の歴史を教えてもらい疑惑を払拭してもらいたいです。

疑惑の長慶天皇

天台寺には「土踏まずの丘」と呼ばれる丘があります。桂寿院五十八代康秀の在世中までは、この丘上の掃除を怠ったことはありません。除草する者には丘上を踏ませないで、丘の外側から手を伸ばして草を抜かせ、手の届かないところは腹ばいさせてやらせた。何人たりとも土を踏ませないと大切に扱ってきました。そのように清浄を保ってきたので「土踏まずの丘」と呼ばれました。

その理由は尊い経を埋めたために人を登らせないと伝えられてきただけです。しかし、盂蘭盆になると、夕刻火をたき、赤飯などを五ヶ所、丘上より一段下のところに供えてきたという。そのため、足利氏から逃れて亡くなった長慶天皇の御陵だという伝説が生まれました。

大正五年十月十五日に赤塚治持村長の指揮で「土踏まずの丘」の発掘調査が行われました。

出土品の状況

- 土器が逆さまで見つかり、上と下に腐食した短刀が置かれている。

- 少し大きなカメの中に黒い土がある。

- 小さい器と大きい器がでる。

出土品は現在、東京国立博物館にあります。このことから私は、長慶天皇の伝説は事実だと思います。

廃仏毀釈

明治元年に新政府による神道と仏教を分ける神仏分離令の布告がありました。江戸時代の天台寺の敷地の地図を見るとお寺と神社は共存しています。有名な神社が多く見られます。寺は何をしたいのかわかりません。これでは信徒は何を信じればいいのか迷走してしまいます。神仏分離令は当然のことに思われます。

しかし、神社のお堂を移動すればよいだけなのにお寺の仏像をノコギリで切ったり、斧で傷つけたり割ったりするのはやりすぎだ。これは、新政府の最大の汚点である。

霊木伐採事件

天台寺の霊木伐採事件は、明治元年の廃仏毀釈、明治十五年の桂寿院の火災が引き金になったように思われます。誇れる仏像は数体しか残らずお寺の経営が苦しくなり、桂寿院五十九代寿司、六十代亮忠は院の周囲の老杉を伐採し売り払いました。亮忠は境内の立木全部を伐り払って天台寺を廃寺にしようと企てましたが失敗に終わりました。そして六十代続いた家柄が断絶します。無能な寿司を養子にした桂寿院五十八代康秀に責任があるように思います。

派遣で着任する住職は、廃れた天台寺に愛着を持てず任期を終えることだけを考えていただろう。そしてとうとう最悪の住職、四釜亮永氏がやってきた。今気づいたことがあります。廃寺をはかった桂寿院六十代の悪党の亮忠と新住職の四釜亮永の名前の亮が同じことに気づきました。まるで亮忠の天台寺を廃寺にする意志を四釜亮永が引き継いでいるように見えます。それが実際に行われてしまいます。

天台寺の紹介では、四釜亮永住職が木材業の樋口定吉にだまされるとあるがとんでもない誤りです。四釜亮永氏は、東北地方の最高責任者の陸奥教区長で人の心を読む能力に長けています。気弱な人は陸奥教区長にはなれません。

霊木を切った3人が悪いけど、もっと悪いのは、無関心な村の人々です。現在、今、生きている時代で先祖代々守られてきた霊木をこのようにしてしまったことに申し訳ないと思います。

奥州三十三観音巡り

四国遍路に習って東北にも奥州三十三観音巡りがありました。

一 番 陸前国名取郡高舘村吉田那智山紹楽寺十一面観音

二 番 陸前国名取郡高舘村吉田天苗山秀麓斎聖観音

三 番 陸前国名取郡高舘村川上桑島山新宮十一面観音

四 番 磐城国伊具郡角田町小田斗蔵山斗蔵寺千手観音

五 番 陸前国名取郡増田町西側三十番佐藤きよし方千手観音

六 番 陸前国宮城郡松島町松島山三聖堂聖観音

七 番 陸前国宮城郡松島町富山富春山大仰寺千手観音

八 番 陸前国牡鹿郡石巻町牧山鷲峯山長禅寺聖観音

九 番 陸前国遠田郡箟岳村無夷山箟峰寺十一面観音

十 番 陸前国登米郡南方村大岳山興福寺十一面観音

十一 番 岩代国信夫郡飯坂町寺醒山天王寺聖観音

十二 番 岩代国伊達郡睦合村万勝寺満勝山観音寺聖観音

十三 番 岩代国伊達郡伊達崎村上郡順礼山常西寺聖観音

十四 番 陸前国登米郡米川村狼川原法輪山大慈寺聖観音

十五 番 陸前国登米郡米川村鱒淵行峯山華足寺馬頭観音

十六 番 陸前国栗原郡岩ヶ崎町音羽山清水寺千手観音

十七 番 陸中国西磐井郡老松村男沢山六角堂如意輪観音

十八 番 陸中国西磐井郡老松村岡寺竜雲山大禅寺聖観音

十九 番 陸中国西磐井郡金沢村新山大悲山宝持院十一面観音

二十 番 陸中国西磐井郡花泉村中村花泉山徳寿院千手観音

二十一番 陸前国栗原郡萩野村有壁有壁山観音寺馬頭観音

二十二番 陸前国栗原郡津久毛村楽峰山勝大寺十一面観音

二十三番 陸前国登米郡上沼村大泉太白山長承寺千手観音

二十四番 陸前国登米郡浅水村水越水越山長谷寺十一面観音

二十五番 陸中国江刺郡黒石村妙雲山黒石寺千手観音

二十六番 陸中国東磐井郡大原町小林繞石山大原明神境内白衣観音

二十七番 陸中国東磐井郡舞川村舞草吉祥山観福寺白衣観音

二十八番 陸前国気仙郡赤崎村多古浦赤崎村大善院千手観音

二十九番 陸前国気仙郡米崎村浜田海岸山普門寺聖観音

三十 番 陸前国吉本郡気仙沼町白花山補陀落寺如意輪観音

三十一番 陸中国岩手郡寺田村白坂十一面観音

三十二番 陸中国岩手郡御堂村北上山正覚院十一面観音

三十三番 二戸郡浄法寺村御山八葉山天台寺聖観音

巡ってみましょう。

高橋富雄の天台寺を参考